categorie

Filtra le notizie che più ti interessano

Filtra le notizie che più ti interessano

Ho incontrato la parola femicidio, per la prima volta alla pagina 171 di un libro edito da Sonzogno nel 1977: “Crimini contro le donne - Atti del Tribunale internazionale 4-8 marzo 1976, Bruxelles” (a cura di Diana E.H. Russel e Nicole Van de Ven). Già nel 1974 questo termine era stato utilizzato dalla scrittrice statunitense Carol Orlock, recuperando una definizione giuridica ottocentesca, nel suo libro Femicide, per nominare gli assassinii di donne per il fatto di essere donne.

Fu ripreso e diffuso poi dall’antropologa messicana Marcela Lagarde, deputata federale del Messico tra il 2003 e 2006, che assieme ad altre femministe latinoamericane lo adottò per significare la forma estrema di violenza maschile contro le donne, atto finale di un ciclo di sopraffazione e volontà di dominio all’interno di relazioni di intimità e/o di familiarità.

A Bruxelles duemila donne provenienti da quaranta paesi di tutto il mondo testimoniarono, denunciando e descrivendo i crimini subiti o conosciuti. Fu possibile così costruire un mosaico delle differenti forme di violenza esercitate contro le donne, in tutto il pianeta ed elaborare proposte di azioni comuni e iniziative concrete all’interno di un quadro strategico generale. Il personale divenne politico, la violenza maschile sulle donne si disvelò per quello che era ed è: dispositivo di potere consegnato dall’ordine simbolico patriarcale nelle sue variabili storiche, geografiche, culturali e religiosi, ai maschi per mantenere la disciplina e la soggezione dell’altra metà della popolazione umana, le donne.

Fu una risposta radicale del femminismo all’impostazione e ai deludenti risultati della pur importante prima Conferenza mondiale delle donne del 1975, indetta dall’ONU a Città del Messico per celebrare l’Anno internazionale della Donna e promuovere il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne (1976/1985).

Questo per dire che scegliere un termine piuttosto di un altro non è indifferente, né un’operazione che si fa a tavolino o in una commissione, ma frutto di un lungo, spesso tragico, cammino storico, attraversato dalle lotte instancabili delle donne lotte delle donne, dalla rivoluzione prodotta dalla libertà e dalla soggettività femminile pensante, parlante, agente. Grazie al coraggio, alla determinazione, al desiderio di esistere delle donne, in autonomia e indipendenza, il mondo è cambiato, la forma mentis delle donne ma anche degli uomini si è trasformata. La civiltà se ne è avvantaggiata, possiamo dirlo?

Ma i colpi di coda del patriarcato anche nelle aree in cui il percorso emancipatorio e di libertà femminile più si è affermato, sono duri, spesso letali.

La misoginia è ancora pericolosamente presente, alimentata dai nuovi strumenti di comunicazione e dall’universo digitale, che propone modelli comportamentali, linguaggi, rancori sessisti e maschilisti, che rischiano di essere pervasivi, soprattutto nelle giovani menti. Esperimenti e ricerche effettuate sulle piattaforme social hanno rivelato che l’algoritmo spinge i ragazzi verso contenuti misogini, l’odio di genere e la manosfera (rete di comunità online di uomini anti-donne). E dietro ci sono interessi economici e finanziari difficilmente perseguibili. Ce ne stiamo occupando anche nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Per questo insistiamo sulla necessità che le scuole di ogni ordine e grado debbano garantire una seria educazione e formazione sessuale e affettiva. Certo non si tratta della panacea di tutti i mali, ma imprescindibile per affrontarli, per dare forza e consapevolezza alle e ai ragazzi, soprattutto i più fragili.

Ce lo chiedono le istituzioni internazionali come l’Unesco, che nel 2018 ha lanciato un documento di linee guida sull’educazione sessuale.

E’ esplicitamente indicato dalla Direttiva Europea n. 1385 del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

Lo sapevate che nel mondo ci sono ancora 10 milioni di gravidanze non desiderate, le cui complicanze sono la causa principale della morte delle ragazze tra i 15 e 19 anni?

Lo sapevate che la violenza maschile è la principale causa di morte per donne e ragazze tra i 16 e i 44 anni in Europa?

La svolta normativa che il Parlamento compie con l’approvazione di questo Ddl è perciò decisiva: inscrive nel diritto penale il delitto di femminicidio, non come aggravante, ma come fattispecie autonoma, per punire specificamente l’assassinio di una donna commesso perché si sottrae al dominio di chi pretende di avere su di lei perfino il diritto di vita e di morte.

Con l’introduzione dell’articolo 577-bis c.p., viene tipizzato il delitto di femminicidio, che punisce con l’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna “in quanto donna”, ovvero per motivi di discriminazione, odio di genere o per reprimere i suoi diritti, libertà o la sua personalità.

Il movente legato all’essere donna in relazione tossica con un uomo è un elemento costitutivo, non una circostanza generica.

Ricordo che la Corte europea dei diritti umani anche il 23 settembre di quest’anno ha condannato l’Italia per passività giudiziaria.

Come sottolineato dal collega Devis Dori, abbiamo ascoltato con attenzione le critiche avanzate nel corso delle audizioni e nel dibattito pubblico e tenuto presenti le criticità sollevate:

Sul neutro maschile si basa tutta l’architettura e l’ordine simbolico giuridico e non solo. C’è una vasta letteratura su cui non posso soffermarmi, per ovvi motivi.

Cito solamente la magistrata Paola Di Nicola Travaglini, consigliera di Cassazione, intervenuta nel corso delle audizioni: “viene spezzata la falsa neutralità del diritto penale, viene indicata, in termini chiari, la struttura culturale e discriminatoria in cui si sviluppa la violenza contro le donne con l’applicazione dell’art. 3, secondo comma, della costituzione e delle fonti sovranazionali.” “Il femminicidio non è l’uccisione di una donna, - spiega - ma costituisce l’apice di una relazione di potere strutturalmente discriminatoria che termina con la sua definitiva soppressione.”

Molto convincente, condivisibile.

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere dell’Unione europea (EIGE), con cui la Commissione sul Femminicidio si è a lungo confrontata, anche attraverso una missione che si è svolta a fine luglio a Vilnius, impegna gli Stati membri dell’UE a considerare il femminicidio un reato autonomo.

Il testo di legge prevede misure di sostegno per le vittime e gli orfani, formazione e prevenzione della violenza di genere. La formazione obbligatoria per magistrati, operatori e operatrici di giustizia, forze di polizia, avvocatura, servizi sociali, personale sanitario, è un nodo cruciale. Certo che la clausola finale di invarianza finanziaria determina un’inaccettabile compressione dei finanziamenti necessari.

Anche per garantire la capacità del sistema giudiziario di applicazione della legge, la rapidità degli interventi e dei tempi, la presa in carico e il sostegno delle vittime e una efficace prevenzione secondaria chiediamo che il governo finanzi adeguatamente la legge.

.

Il corso nasce per sostenere una novità storica: il protagonismo femminile nella convivenza e nel mondo del lavoro. Una presenza che non può essere semplicemente un fenomeno del momento: da qui la necessità di formare e di informare - donne e uomini - dell'esistenza di pensieri e di pratiche differenti da quelle che conosciamo abitualmente, ormai inefficaci. Infatti, il patriarcato, che ha dominato per millenni, non è più il regolatore dei legami sociali, sebbene le istituzioni politiche, culturali e religiose funzionino ancora secondo logiche monosessuate al maschile e siano attraversate da una misoginia spesso inconsapevole. Il problema è trovarsi formati e formate a affrontare la crisi contemporanea delle istituzioni e lavorare per un cambio di civiltà.

In questo scenario, bisogna sviluppare la consapevolezza che nessuna riforma istituzionale può essere efficace se non si realizza una nuova convivenza tra uomini e donne orientata dalle necessarie trasformazioni delle istituzioni democratiche, e anche delle logiche decisionali e imprenditoriali, anch'esse rinnovabili con l'esperienza differente femminile.

tratto da La Cronaca di Mantova del 21 Novembre 2025 - di Renzo Margonari

[...]

Leonora Carrington (Lancaster, 1917-Città del Messico, 2011) si è sempre preoccupata, sia come persona sia come artista, di mantenere e semmai integrare l’essenza più intima della propria personalità libera e indipendente pur vivendo la propria vicenda di “femmina umana”, senza rinunciare agli amori, alla maternità, al vivere una vita squassata dai sentimenti combattendo per la propria individualità autonoma e infine una “normalità” domestica.

Nata in Inghilterra, figlia di un facoltoso imprenditore industriale, conosce brevemente l’Italia, vive in Francia una prima parte della sua leggenda e poi si trasferisce definitivamente in Messico, forse l’unico paese rivoluzionario dei suoi tempi, dove resta per quasi settant’anni. Qui rivendica la sua fede sciamanica anche fuori dal Surrealismo, benché negli affetti della sua vita ci sia sempre l’ombra di Ernst, scrivendo, tra l’altro:

Non sono mai stata surrealista. Ho dipinto la mia realtà, non i miei sogni.

Dichiarazione che merita da noi un’approfondita meditazione. La pluralità di esperienze e la conoscenza di varie culture le permette di elaborare immagini leggibili a strati in cui si mescolano figure simboliche ibride e animali (c’è sempre il cavallo, simbolo del libero viaggio esistenziale), intrecciando illustrazioni della sua vita onirica con i miti europei, le religioni orientali estinte, la ritualità animistica delle credenze autoctone del Messico antico, i tarocchi di Marsiglia, i colori alchemici, tentando personificazioni del mistico, del magico, mescolati al leggendario e all’esoterico, alla Cabala.

Ha subito un ricovero psichiatrico coatto a Santander, sfuggendo poi al medico fascista spagnolo che la “curava”, senza rinunciare a scrivere e immaginare un mondo fantastico ispirato ai racconti magici della nonna irlandese che credeva - come ancor oggi molti in Irlanda - all’esistenza di un misterioso “piccolo popolo” sotterraneo dedito alla magia naturale, invisibile alla gente comune, popolando i suoi dipinti di fantasmi, strani animali, Grandi Trasparenti, rituali cibari.

In Messico Leonora sovrappone gli studi occultistici, approfonditi con l’amico alchimista, gran pittore surrealista Kurt Seligmann e scrittore (Lo specchio della magia, 1948). È ospite dello scrittore Edward James che sta realizzando il suo incredibile giardino surrealista a Xilitla (vedi Il sogno verde di Edward James, 15 luglio 2022, p. 13) e affresca alcune pareti della sua casa tra il 1964 e il 1967. Del resto, anche lei è una grande scrittrice ironica e caustica che realizza almeno tre capolavori della letteratura grottesca.

La sua tecnica pittorica è particolare. Immagini narrative, misteriosamente fiabesche s’incidono finemente come trame di merletto, in spazi e atmosfere cupe ed ambigue con figure ibride, evocando - direi - più Brughel che Bosch, ma con l’ampiezza compositiva e narrativa di Paolo Uccello: è una pittura senza tempo in cui prendono forma concreta il pensiero, il trasparente, il fantasmico, l’invisibile, il magico, l’idea cosmica del Tempo, come dovessero adagiarsi nella corteccia cerebrale di chi osserva il dipinto, senza essere decifrate, poiché ogni dipinto può essere interpretato solo con una lunga e articolata analisi e un’ampia cultura materiale, storica e occultistica.

A parte, osservo che ci sono troppe assonanze stilistiche e contenutistiche con le opere della pittrice spagnola e surrealista Remedios Varo, che raggiunge Carrington in Messico -e anche mosse biografiche- per non citarne l’opera ogni volta che si parla di Leonora, come trascurano (e forse fanno bene) gli estensori del catalogo per la mostra Carrington a Palazzo Reale di Milano, dal 20 settembre all’11 gennaio 2026, a cura di Tere Arcqe Carlos Martin.

Ma la critica dovrebbe ormai affrontare questo tema poiché la tecnica pittorica espressa da Leonora sembra di minor qualità ma notevolmente di maggiore spessore poetico e intensità intellettuale. Alcuni testi danno Varo collaboratrice di Leonora. Soprattutto non pare che il pensiero di Remedios sia fieramente profondo e radicato all’idea femminista come Leonora ha sempre manifestato lucidamente e in anticipo perfino sul surrealismo femminista francese. L’autobiografismo allegorico di Varo non si riferisce neppure all’alchimia e alle tradizioni spirituali del Messico. La vicenda umana di Remedios è indubbiamente meno drammatica e avventurosa, non ha mistero. Sarebbe utile verificare chi influenza chi, per stabilire, in termini di merito estetico, chi sia la principale presenza femminile della pittura messicana, escludendo, a mio parere, Frida Kahlo che dal punto di vista estetico e biografico non è neppure pallidamente prossima agli elevati valori delle due immigrate, ma è più famosa di loro grazie all’adozione imprudente e gratificante invalsa nel femminismo internazionale: Frida col suo linguaggio figurativo egotico e piuttosto naif, non vale la pena.

A mio parere, il Movimento Femminista avrebbe guadagno valorizzando, invece, una figura più limpida e davvero eroica come Leonor Carrington portatrice di un’esperienza tragica e splendente, riferita sempre anche con ironica gioia, ma fondamentalmente pessimista, seguendo in linea retta la ricerca della libertà nei rapporti intergenerici. È una forte femminista.

Infatti, scrive nel suo saggio del 1970, “Animale Umano Femminile”: L’idea che i nostri “Padroni” (i maschi, ndr), abbiano ragione e debbano essere amati onorati e obbediti è, a mio avviso una delle menzogne più distruttive istillate nella psiche femminile. È diventato terribilmente evidente quello che hanno fatto al nostro pianeta e alla sua vita organica. Credo che la vita sulla Terra abbia scarse possibilità di sopravvivere, se le donne continueranno a restare passive.

La nostra Carla Lonzi avrebbe solidarizzato.

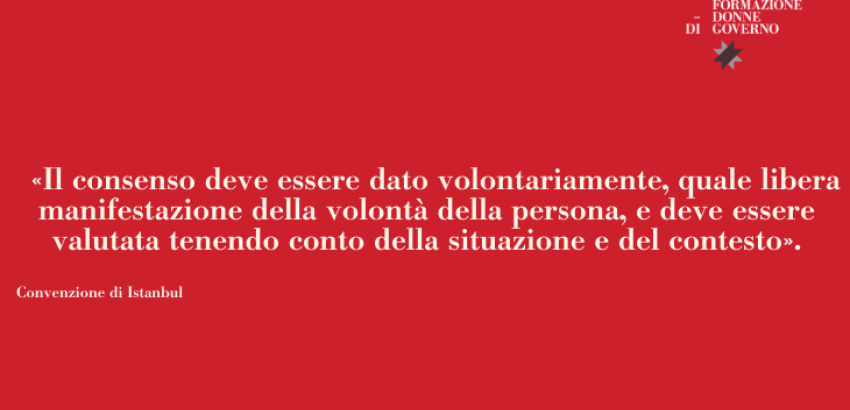

«Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto».

Convenzione di Istanbul

Con 227 voti a favore la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità la legge che modifica il delitto di violenza sessuale, introducendo la nozione di “consenso libero e attuale” ad atti sessuali, in linea con le prescrizioni della Convenzione di Istanbul. Il consenso diventa così l'unico elemento necessario a qualificare la fattispecie: qualunque atto sessuale che venga posto in essere senza che vi sia il consenso libero e attuale della persona coinvolta integra pertanto il delitto di violenza sessuale.

Abbiamo chiesto ad Andrea Catizone, Presidente della Fondazione Tina Lagostena Bassi di approfondire il concetto di consenso libero e attuale.

In un tempo in cui la violenza contro le donne continua a crescere nonostante anni di battaglie femminili politiche e culturali, il lavoro portato avanti dalla Presidente Martina Semenzato e dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio rappresenta un esempio concreto di impegno istituzionale condiviso e trasversale.

Le donne del Parlamento italiano – di tutti i partiti e schieramenti politici – hanno scelto di superare le appartenenze ideologiche per affrontare insieme un’emergenza nazionale che riguarda la dignità, la libertà e l'inviolabilità del corpo femminile.

Il documento che pubblichiamo, approvato all'unanimità alla Camera, affronta il riordino delle normative al contrasto della violenza economica e digitale, fino all’uso dell’intelligenza artificiale per la prevenzione dei reati. La Fondazione si pone come osservatrice privilegiata di questo processo legislativo, grazie alla consulenza della Direttrice scientifica Annarosa Buttarelli alla Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi, in quanto l’inviolabilità del corpo femminile “fa parte dell'ordine simbolico".

di Annarosa Buttarelli

pubblicato il 22 Ottobre 2025 su Domani

Torna in libreria la lunga conversazione tra la scrittrice femminista e l’artista con cui aveva avuto una relazione. È uno scambio dall’andamento tragico, in cui Lonzi cerca il riconoscimento radicale della sua differenza, dei suoi desideri, della sua capacità di amare, volendo essere amata non solo sessualmente, non solo ammirata.

da Io Donna de Il Corriere della Sera

di Elena Tabano

Considerate “non pensanti” dai tempi di Aristotele, le donne sono rimaste fuori dalla “scena”, scrive la filosofa Annarosa Buttarelli nel suo nuovo libro. Di qui lo sviluppo di un altro punto di vista, femminile e legato all’esperienza. Ed estraneo alla logica della guerra.

Seminario Internazionale - Sabato 25 ottobre 2025

Laboratorio Aperto, via Buon Pastore 43 a Modena

Quante forme ha la maternità? Che significato ha la scelta o il rifiuto di procreare nell’orizzonte caotico del nostro presente? Natura e diritti vanno sempre d’accordo? Che ruolo ha il corpo sapiente delle donne in un mondo sempre più disincarnato? Queste ed altre questioni che interessano il materno, reale e simbolico, saranno al centro di un seminario internazionale che indaga dal punto di vista filosofico il venire al mondo. Titolo: Madri - Soggetti Imprevisti, ideato e promosso da Blu Bramante, Associazione femminista. L’appuntamento è al Laboratorio Aperto di via Buon Pastore 43 a Modena, alle ore 9 del 25 ottobre 2025 (H 9-18 pausa ore 13).

In occasione della pubblicazione dell'ultimo volume di Annarosa Buttarelli Pensiero osceno. Lo scandalo delle donne che pensano (edizioni Tlon, 2025), la Fondazione Scuola di Alta Formazione Donne di Governo organizza un ciclo di tre incontri per scoprire i contenuti di questo percorso che la filosofa e Direttrice Scientifica della nostra scuola ha intrapreso nello studio della genealogia femminile.

«Noi donne lo abbiamo sempre intuito, ma oggi, oso sperare, l’umanità intera potrebbe finalmente comprendere ciò che Alda Merini voleva suggerire nel gremitissimo Teatro Bibiena, durante Festivaletteratura a Mantova. Un interlocutore adorante le domandò cosa pensasse davvero degli uomini. Dopo una breve pausa, Merini rispose: «Si sa che gli uomini non pensano». Una frase oscena, per il pubblico presente, ma decisiva per noi oggi, se si vuole osservare con vera trepidazione il punto cruciale in cui la parte maschile dominante ha condotto senza ravvedimenti il mondo di tutti e di tutte. Alda Merini, a suo modo, ha detto la verità: si può dire, in coscienza, che sia un pensare veramente quello che ha prodotto la forma mentis dicotomica, e perciò stesso escludente, imposta dalla filosofia alla civiltà europea, nonostante le obiezioni radicali femminili? In coscienza, se ha ancora valore questo lemma, dobbiamo dire di no!»

È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento facendo clic sul collegamento nel footer delle nostre mail. Usiamo Mailchimp come piattaforma di marketing. Cliccando per iscriverti, accetti che le tue informazioni saranno trasferite a Mailchimp per l'elaborazione. Scopri di più sulle pratiche sulla privacy di Mailchimp.